L’isola di Pasqua

Il mistero di Rapa Nui è stato risolto: gli scienziati dimostrano che i moai “camminavano” davvero

di Sarah Romero

Era il 2008…sono rimasto più di tre mesi in Cile, l’ho visitato tutto, da Capo Horn ad Arica, e non poteva mancare l’isola di Pasqua. Così posso dire di aver visto tutti i territori dove ci sono tracce dei polinesiani, a Nord le Hawaii (Nana Ula è il nome dell’esploratore navigatore che condusse il suo popolo da Kahiki (Thaiti) alle Hawaii più di mille anni fa), a Sud con l’isola di Pasqua, e chiaramente all’attuale Polinesia appena sotto l’equatore.

L’isola di Pasqua si trova ad oltre 2000 miglia dalla costa cilena, ci vogliono almeno 5,5 ore di aereo per raggiungerla, e vi lascio immaginare l’emozione che posso aver provato sbarcando su quella terra, anche se da giovane, nei miei sogni, avrei voluto raggiungerla in barca, con la mia barca, durante il mio giro del mondo.

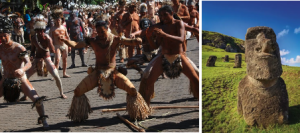

A bordo dell’aereo c’era un professore con la famiglia che viveva a Santiago, ma nativo dell’isola, e durante il viaggio mi ha raccontato che tutti i nativi che si sono trasferiti nel continente hanno forti agevolazioni per ritornare a…casa; era la settimana di Pasqua, ricorrenza che avrebbe coinciso con i tradizionali riti dei polinesiani, che per l’occasione venivano anche dalle isole della Polinesia francese e addirittura dalle Hawaii, dove il loro dialetto e i loro costumi sono rimasti tali nei secoli…

L’isola ha origini vulcaniche e, di fianco al sito dover si possono ammirare 15 monoliti in fila quasi a proteggere l’isola, c’è una bocca del vulcano: durante l’ultima eruzione, avvenuta poco più di 100.000 anni fa, la lava, raffreddandosi, ha creato una serie di cunicoli e tunnel che terminano in mare, ad un’altezza di qualche decina di metri.

Orbene, sono rimasto nell’isola una settimana, l’ho girata tutta, ho ascoltato le loro leggende e partecipato alle loro feste; un giorno sono andato a visitare proprio il sito con i 15 moai e mi ero avventurato dentro ad un tunnel, in fondo al quale ho trovato il professore, con la famiglia ed il figlio quasi maggiorenne, che avrebbe dovuto fare la prova del “tuffo in mare” per diventare uomo, secondo la tradizione.

Immaginatevi il mio stato d’animo e anche l’emozione, anche perchè ho pensato di “profanare” una cerimonia intima, ed invece ho potuto assistere al salto in acqua da un trampolino che chissà quanti giovani polinesiani avevano calpestato.

La storia dei moai, le grandi statue che troviamo nell’isola, è sempre affascinante, e l’articolo che segue da una spiegazione di come possono essere state trasportate nelle loro sedi attuali. Ve la propongo.

La fisica lo ha confermato. Gli studiosi sono riusciti a riprodurre il bilanciamento controllato che ha permesso di spostare le colossali statue dell’Isola di Pasqua, ponendo fine a otto secoli di mistero.

Una combinazione di archeologia, fisica e tecnologia conferma che i giganti di pietra dell’Isola di Pasqua (in Cile) venivano spostati in verticale. Per secoli, le colossali statue di pietra conosciute come moai sono state uno dei più grandi enigmi archeologici del pianeta.

Come ha fatto una civiltà isolata, senza ruote, senza animali da tiro né gru, a spostare sculture che pesano circa cinque tonnellate (ma possono arrivare anche a ottanta) lungo diversi chilometri di terreno accidentato? Ora, un team multidisciplinare di scienziati ha risolto questo mistero. I moai “camminavano” e i ricercatori lo hanno dimostrato.

I moai dell’Isola di Pasqua.

Tra il XIII e il XVI secolo gli abitanti polinesiani di Rapa Nui (Isola di Pasqua) scolpirono circa mille moai nel tufo estratto dal vulcano Rano Raraku. Sebbene sembrino teste, molte di queste statue hanno un corpo completo, sepolto da secoli di sedimenti.

Queste spettacolari statue sono rappresentazioni di antenati divinizzati e venivano collocate su piattaforme cerimoniali chiamate ahu, rivolte verso i villaggi con lo scopo di proteggerli spiritualmente. Da secoli però, ciò che realmente ha continuato a sorprendere, è come mai avessero fatto i creatori di queste statue a trasportarle dalla cava agli altari, alcuni dei quali situati a più di 10 chilometri di distanza. Ora conosciamo la risposta.

La teoria secondo cui “camminavano” non era un mito

Le leggende orali dei Rapa Nui parlavano di statue che «camminavano da sole», guidate dal mana (potere spirituale) degli antenati, cosa che per molto tempo è stata considerata pura mitologia. Tuttavia, il nuovo studio ha dimostrato che gli antichi isolani non stavano esagerando. Il team guidato dagli archeologi Carl Lipo (dell’Università di Binghamton) e Terry Hunt (dell’Università dell’Arizona) ha utilizzato la modellazione 3D, l’analisi fisica e la sperimentazione sul campo per testare la cosiddetta ipotesi del moai che cammina.Dopo aver scansionato digitalmente oltre novecento moai, gli esperti hanno scoperto alcune caratteristiche chiave nel loro design: una base a forma di D (semicircolare), un’inclinazione in avanti compresa tra cinque e quindici gradi e un baricentro basso. Queste particolarità non erano casuali: erano pensate per consentire un movimento oscillatorio laterale.

Per verificare l’ipotesi, i ricercatori hanno costruito una replica di moai dal peso di 4,5 tonnellate e proporzioni simili a quelle delle sculture autentiche e hanno dimostrato che con solo 18 persone e utilizzando tre corde, era possibile farlo “camminare” per cento metri in appena quaranta minuti. Il metodo consisteva nel tirare alternativamente da entrambi i lati, facendo oscillare la statua e avanzare a zig-zag, come se stesse facendo dei passi e, secondo gli scienziati, è un metodo efficiente e relativamente veloce.

Una nuova ricerca rivela che le statue moai dell’Isola di Pasqua sono state costruite per camminare in posizione eretta con un movimento ritmico oscillatorio.

«Una volta che la metti in movimento, non è affatto difficile: basta tirare con un solo braccio. Si risparmia energia e si muove molto velocemente», spiega Carl Lipo, coautore dello studio pubblicato sulla rivista Journal of Archaeological Science. «La difficoltà sta nel farla oscillare fin dall’inizio. La fisica ha senso. Quello che abbiamo visto sperimentalmente funziona».

Un’altra scoperta fondamentale è stata l’analisi della rete di antiche strade dell’isola. Queste vie, larghe circa 4,5 metri e con profilo concavo, erano perfette per stabilizzare le statue durante il trasporto. «Ogni volta che spostavano una statua, era come se stessero costruendo una statua. La strada faceva parte del movimento della scultura», ha affermato Lipo, spiegando che i rapa nui costruivano le carreggiate man mano che avanzavano con le statue.

E che dire delle statue cadute?

Una delle obiezioni più comuni all’ipotesi del moai camminante era l’esistenza di statue cadute lungo le strade. Ma anche per questo c’è una spiegazione: molte di queste statue mostrano segni di essere state raddrizzate, o almeno di averci provato, il che suggerisce che siano cadute durante il trasporto verticale. Inoltre, la distribuzione dei moai incompiuti vicino alla cava segue un modello di «decadimento esponenziale», comune nei fallimenti logistici dei sistemi di trasporto meccanico; in altre parole, più si cercava di allontanare un moai dalla cava, più era probabile che qualcosa andasse storto.

«Ciò dimostra che il popolo di Rapa Nui era incredibilmente intelligente. Hanno risolto il problema», ha commentato l’esperto. Ci riuscirono adattandosi alle loro risorse e sfruttandole al massimo, dimostrando di avere una profonda conoscenza della fisica, dell’equilibrio e dei materiali senza bisogno di strumenti sofisticati.

L’isola di Pasqua, il collasso di una civiltà

Secondo alcune teorie fu l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali a portare al crollo della civiltà rapa nui, gli abitanti dell’isola di Pasqua. Ma andò veramente così?

I moai, le grandi sculture di Pasqua, erano collocati su delle piattaforme cerimoniali chiamate “ahu”

Oggi l’isola di Pasqua è famosa per essere uno dei luoghi abitati più remoti del pianeta e per l’esistenza dei moai, magnifiche sculture antropomorfe erette da una civiltà ancestrale che sarebbe scomparsa in circostanze misteriose. Negli ultimi decenni la storia dell’isola è stata presentata come un modello di collasso ecologico e culturale dovuto all’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali da parte dei suoi abitanti, ma le ricerche più recenti hanno messo in discussione questa tesi.

I primi europei a raggiungere l’isola furono i membri di una spedizione olandese guidata da Jacob Roggeveen. Vi approdarono la domenica di Pasqua del 1722 e decisero di battezzarla con il nome di questa festività. In realtà il toponimo locale dell’isola è Rapa Nui, un termine che indica anche gli indigeni che la abitano. L’isola di Pasqua è la vetta di un grande cono vulcanico sottomarino di circa tremila metri di altezza, nel mezzo dell’oceano Pacifico e dista oltre duemila chilometri dagli arcipelaghi più orientali della Polinesia e oltre tremila chilometri dalle coste del Sudamerica.

Le enormi distanze che la separano dai punti abitati più vicini hanno alimentato il dibattito in merito al suo popolamento. L’esploratore norvegese Thor Heyerdahl sosteneva che l’isola fosse stata inizialmente colonizzata da una cultura amerindia successivamente annientata dai polinesiani. Nel 1947, per dimostrare che gli antichi abitanti del Sudamerica l’avevano raggiunta sulle loro rudimentali imbarcazioni e con il solo aiuto del vento e delle correnti marine, Heyerdahl intraprese una spedizione verso l’isola di Pasqua a bordo di una zattera costruita con materiali e tecnologie precolombiane, la Kon-Tiki.

Nella lingua rapa nui la parola “moai” significa “scultura di una persona”, in pietra (“maea”) o legno (“kavakava”)

Gli archeologi e gli antropologi tuttavia non diedero molto credito a quest’ipotesi, perché tutte le prove indicavano che i primi colonizzatori erano di origine polinesiana, in accordo con le stesse leggende dei rapa nui. Gli attuali studi del DNA confermano questa teoria, sebbene non possano escludere una componente sudamericana nella popolazione autoctona dell’isola.

Testimoni di una civiltà perduta

Uno degli aspetti più misteriosi di Rapa Nui è la presenza su un’isola di poco più di 160 chilometri quadrati di oltre 900 grandi statue di pietra, i moai, che evidentemente rivestivano grande importanza nella cultura locale. Quasi tutti furono ricavati da un’unica cava, la caldera vulcanica del lago Raraku, da cui si poteva estrarre una roccia relativamente morbida molto simile al tufo. La civiltà che costruì i moai era neolitica – non conosceva cioè i metalli – e utilizzava quindi esclusivamente utensili fatti di rocce vulcaniche più dure, principalmente basalto estratto in altri coni vulcanici, in particolare quello del lago Kao. Le popolazioni all’origine della civiltà rapa nui sono inoltre considerate preistoriche in quanto si crede che non conoscessero la scrittura. Tuttavia sull’isola sono state trovate alcune tavolette in legno con un indecifrabile sistema glifico chiamato rongorongo, la cui origine e la cui cronologia restano incerte. Si sa solamente che segue il sistema bustrofedico: la direzione della scrittura cambia da riga a riga.

Ma un aspetto ancor più enigmatico è costituito dalla scomparsa dell’ancestrale civiltà rapa nui, che conobbe una certa fioritura nel periodo che va dalla fase di colonizzazione iniziale dell’isola da parte dei polinesiani fino all’arrivo degli europei. Secondo le ricerche più recenti, il popolamento di Rapa Nui fu il culmine di un processo di espansione nel Pacifico iniziato a Taiwan nel 3000 a.C. e che raggiunse l’isola di Pasqua tra l’800 e il 1000 d.C.

Dallo splendore alla catastrofe

Tutto ciò che sappiamo di quest’antica civiltà è stato ricostruito a partire dalle cronache dei primi visitatori europei (olandesi, spagnoli, inglesi e francesi), dalla tradizione orale tramandata fino ai rapa nui odierni e dai ritrovamenti archeologici. Una volta insediatisi sull’isola, i rapa nui costruirono con relativa rapidità una società moderatamente prospera che raggiunse il suo apice economico e demografico intorno al 1500. Riguardo alla popolazione massima ospitata dall’isola, le cifre ipotizzate variano notevolmente, anche se la maggior parte oscilla tra i seimila e gli ottomila abitanti (40-50 per chilometro quadrato); le stime più ottimistiche parlano invece di 20mila abitanti (125 per chilometro quadrato). L’attività economica s’incentrava su agricoltura, pesca e risorse costiere quali molluschi, crostacei e uccelli migratori. La struttura sociale si fondava sui clan, i cui capi erano divinizzati una volta morti. Secondo alcune teorie i moai erano delle rappresentazioni dei personaggi importanti della comunità dotati di poteri soprannaturali che garantivano la generosità del mare e della terra.

All’inizio del XVI secolo la fiorente società rapa nui visse un cambiamento radicale e relativamente rapido, caratterizzato da un significativo calo demografico e dall’abbandono dell’antica cultura dei moai (ahu moai) in favore della cosiddetta fase huri moai, incentrata sul culto dell’uomo uccello (tangata manu) e sulla sfida per diventare il rappresentante in terra del creatore supremo Make Make. Alcuni studiosi hanno attribuito queste trasformazioni alle guerre tra clan provocate dall’esaurimento delle risorse naturali. La foresta che copriva l’isola sarebbe scomparsa, in parte bruciata per far spazio a nuovi terreni coltivabili e in parte abbattuta per ricavarne legname con cui costruire case e imbarcazioni, ma soprattutto con cui trasportare i moai dalla cava di Raraku fino alla destinazione prescelta.

La combinazione di questi fattori con il sovrasfruttamento delle risorse marine e costiere avrebbe portato al collasso ecologico e alla conseguente disgregazione culturale. Tale processo è stato definito “ecocidio”, un termine che indica una distruzione dell’habitat naturale di tale portata da minacciare l’esistenza dei suoi stessi abitanti. La precarietà delle nuove condizioni di vita avrebbe portato all’abbandono del culto dei moai, che sarebbero stati rovesciati dai loro altari. Fino a pochi decenni fa l’idea di ecocidio si basava per lo più su ipotesi teoriche formulate a partire dalla tradizione orale rapa nui. Ma negli anni settanta il lavoro del paleoecologo britannico John Flenley, morto nel 2018, fornì delle prove a sostegno di quest’ipotesi.

Non si sa se il sistema “rongorongo” sia una scrittura o una rappresentazione grafica delle nozioni astronomiche dei rapa nui

lenley analizzò il polline contenuto nei sedimenti degli unici tre corsi d’acqua dolce dell’isola adatti al consumo umano – i laghi Raraku e Kao, e una palude chiamata Aroi – e dimostrò che per almeno 34mila anni l’isola era stata ricoperta di palme, che poi erano scomparse improvvisamente per essere sostituite da distese erbose simili a quelle attuali. Dei precedenti palmeti non restava alcuna traccia. Secondo la datazione al carbonio 14 questo importante cambiamento ecologico coincideva all’incirca con l’epoca della colonizzazione polinesiana dell’isola. Ciò sembrava dimostrare la teoria del collasso sociale e ambientale, e quindi dell’ecocidio. L’isola di Pasqua divenne un modello in scala ridotta di quello che poteva succedere alle limitate risorse naturali presenti sulla Terra se non si fosse posto un freno al loro sfruttamento indiscriminato.

Questo ha contribuito al moltiplicarsi delle pubblicazioni scientifiche e popolari a carattere catastrofista, il cui esempio più noto è forse il libro dello studioso statunitense Jared Diamond intitolato Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere, pubblicato nel 2005. Con il sostegno dei risultati di Flenley, queste teorie si sono imposte sia sui mezzi di comunicazione scientifici sia su quelli popolari, contribuendo fino a oggi a divulgare l’ipotesi dell’ecocidio.

Ma l’interpretazione dei dati di Flenley sul polline presentava alcuni problemi. Se la scomparsa delle foreste e il concomitante cambiamento ecologico erano indiscutibili, la cronologia di questo processo non era altrettanto chiara. Un’analisi dettagliata della datazione al carbonio 14 effettuata da Flenley mostrava che la scomparsa delle foreste aveva avuto luogo in qualche periodo compreso tra i 7.700 e i 520 anni fa. Ma il campione sedimentario non conteneva elementi che permettessero di determinare esattamente in che momento fosse avvenuto il cambiamento all’interno di questo intervallo temporale. Inoltre, Flenley aveva preso in considerazione solo il fattore umano, eppure varie ricerche hanno dimostrato che alterazioni ecologiche di questo tipo possono anche essere causate da cambiamenti climatici.

Nuove ipotesi

Non è ancora chiaro come avvenisse il trasporto dei moai per distanze che potevano raggiungere i 18 chilometri.

Nell’ultimo decennio sono stati prelevati ulteriori campioni di sedimenti nei laghi di Raraku e Kao e nella palude di Aroi per colmare parte delle lacune lasciate da Flenley. Le analisi effettuate sul polline e altri indicatori hanno permesso di ricostruire la storia della vegetazione e del clima degli ultimi tremila anni. I nuovi dati hanno confermato che la foresta che copriva tutta l’isola era scomparsa per lasciare spazio a un manto erboso. Tale processo, però, non era stato improvviso e simultaneo come proposto dalla teoria dell’ecocidio. Ogni zona fu disboscata in momenti diversi e con ritmi diversi: se in alcune aree la deforestazione era avvenuta in un solo secolo, in altre aveva richiesto svariate centinaia di anni.

Inoltre, gli studi hanno permesso d’individuare alcuni periodi di forte siccità che avevano prosciugato il lago Raraku ma non il Kao, nei cui pressi sorse il villaggio di Orongo, centro del culto dell’uomo uccello. Tutto ciò suggerisce che siano avvenute delle migrazioni interne tra gli antichi rapa nui, provocate sia dalla deforestazione connessa all’attività umana sia dalla scarsità idrica frutto di eventi climatici. Secondo le ultime datazioni, questa situazione sarebbe andata avanti fino all’arrivo degli europei e il disboscamento dell’isola non si sarebbe concluso prima del 1600. A sostegno di quest’ipotesi ci sono anche delle prove archeologiche, come la continuità dell’agricoltura e degli insediamenti umani: non vi è infatti alcun declino delle attività agrarie e dei centri abitati fino al contatto con gli europei. Le ricerche nel frattempo proseguono e si spera che possano fornire una risposta a uno degli aspetti più enigmatici della storia dell’isola. La teoria dell’ecocidio sta perdendo invece di credibilità: gli isolani sfruttarono la foresta fino alla sua totale scomparsa, ma non in modo rapido e compulsivo, come affermano i catastrofisti, bensì gradualmente.

La vera catastrofe

Ciò che avvenne in seguito all’arrivo degli europei è ampiamente documentato. I primi incontri tra i nuovi arrivati e la popolazione locale non furono privi di schermaglie e provocarono qualche vittima tra i rapa nui. Ma nulla fu così letale per loro come la schiavitù e l’introduzione di malattie contagiose prima sconosciute, contro le quali non avevano nessuna possibilità di difesa.

In realtà gli anni immediatamente successivi al primo sbarco degli europei furono relativamente tranquilli: fino al XVIII secolo le navi si fermavano a Rapa Nui solo per effettuare brevi esplorazioni e rifornirsi di viveri durante i lunghi viaggi transoceanici. Ma a partire dall’ottocento l’isola divenne un centro di prelievo degli schiavi che venivano mandati a lavorare nelle piantagioni o nell’industria della caccia alle foche del Sud-America. A causa di questi fattori la popolazione autoctona si ridusse progressivamente fino alla sopravvivenza di appena un centinaio di persone, che furono costrette a convertirsi al cattolicesimo, comportando la perdita della loro identità culturale. Fu questo genocidio sistematico, e non il presunto ecocidio, la causa del collasso dell’antica civiltà di Rapa Nui.