Mamaroa parte 5

Mamaroa pt. 1 Mamaroa pt. 2 Mamaroa pt. 3 Mamaroa pt. 4

MAMAROA ED IO

MAMAROA ED IO

La Pilot Chart

E’ un documento essenziale per preparare la rotta da seguire in una traversata oceanica. Ne esistono due edizioni: una inglese ed una americana (praticamente uguali), che coprono con vari fogli tutti gli oceani della terra. Per ogni oceano vengono pubblicate 12 carte, una per ogni mese dell’anno, che vengono periodicamente aggiornate con nuovi dati. Una Pilot Chart è qualcosa di più di una semplice carta di navigazione.

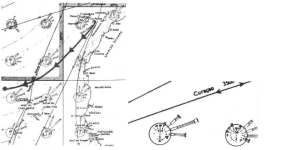

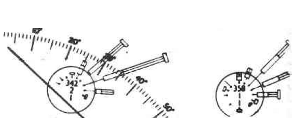

E’ un documento vivo, è il condensato della esperienza degli uomini sul mare. Quindi non il freddo risultato di elaborazioni di cervelli elettronici, ma molto più umanamente la somma delle rilevazioni effettuate dai Comandanti delle navi dall’epoca remota dei meravigliosi clippers fino ad oggi: la Pilot che ci interessava, che copre tutto l’Atlantico dalla Groenlandia fino alle coste settentrionali del Brasile e alle coste dell’Africa centrale (lat.150), ha una scala enorme (1:12,350,000). Tutta questa vasta zona di oceano è divisa in tanti quadrati; (vedi riproduzione), al centro di ognuno dei quali è riportata una rosa dei venti, con le indicazioni, per ogni settore di 450, della percentuale e della forza del vento da quella direzione. Oltre a ciò, la pilot dice molte altre cose, e cioè:

1) L’andamento delle correnti, in direzione e velocità, che nel Nord Atlantico circuitano grosso modo in senso orario, e cioè da W ad E (Corrente del Golfo)) nella parte settentrionale, e da E ad W (Corrente delle Canarie), nella parte meridionale. Questa corrente, che ci interessava direttamente, partendo dalle Canarie lambisce le Isole del Capo Verde e poi dirige verso W (cioè verso le Antille), e corrisponde esattamente al percorso che l’aliseo segue dalle coste dell’Africa fino alle Antille. La sua velocità media (1/2 nodo), ci assicurava quindi già 12 miglia al giorno di percorso, ed avendo traversato in 25 giorni, questo significa che abbiamo percorso “gratis” circa 300 miglia per effetto di questa corrente.

2)Le temperature medie dell’acqua del mare, in grandi Fareneit,

3)Le temperature medie dell’aria, sempre in gradi Fareneit.

4)La pressione media in millibars.

5)Le percentuali di nebbia nelle varie zone

6)Le principali rotte commerciali

7)Infine, come abbiamo già visto nella I puntata, il percorso dei cicloni tropicali, che nel periodo prescelto sono quasi inesistenti.

Studio della rotta sulla Pilot Chart

Per andare dalle Canarie alla Martinica, come per attraversare tra due punti qualsiasi un oceano, occorre studiare bene la pilot e tracciare la rotta più conveniente. Questo studio va fatto nel seguente modo:

- Tracciare la rotta di minima distanza (rotta ortodromica)

Questa rotta, sulle pilot charts (costruite come quasi tutte le carte nautiche con un sistema detto “proiezione di Mercatore”, in cui i meridiani ed i paralleli si intersecano sempre ad angolo retto), é una curva con la concavità rivolta verso l’equatore, e risultava avere nel nostro caso una lunghezza di 2560 miglia.

- Tracciare la rotta per prua unica (rotta lossodromica)

Questa rotta sulle carte nautiche (in proiezione di Mercatore), si ottiene semplicemente unendo con un tratto di matita il punto di partenza e quello di arrivo, è sempre più lunga della precedente, e nel nostro caso aveva una lunghezza di 2750 miglia.

- Tracciare la rotta di minimo tempo: questa rotta (evidentemente la più conveniente) assicura, anche se con una distanza percorsa maggiore (nel nostro caso circa 3000 miglia) di sfruttare nel modo migliore i venti e le correnti, in modo da impiegare il minor tempo possibile nella traversata. A volte questa rotta può coincidere con una delle prime due, ma nel nostro caso questo non accadeva. A noi conveniva seguire il percorso naturale della Corrente dalle Canarie, a cui accennavo prima, il che significava dirigere inizialmente verso le Isole del Capo Verde, e poi gradualmente guadagnare verso Ovest (lasciando le isole sulla sinistra ad una distanza di circa 200 miglia), continuando a scendere fino ad una latitudine di circa 150 N, e seguire poi questo parallelo fino alla Martinica (che si trova appunto in questa latitudine). Completerò comunque l’argomento quando parlerò della Navigazione e del punto con il sestante, e cioè di come fare in pratica a seguire fedelmente questa rotta di minimo tempo prefissata, che tracceremo per intero nella carta della traversata.

- 4) Il “punto di non ritorno”

La rotta che avevamo deciso di seguire, aveva un altro grosso vantaggio, quello cioè di passare vicino alle Isole di Capo Verde. Questo fatto mi ha consentito di fissare un punto (che in gergo aeronautico si chiama “punto di non ritorno”, o anche “punto di decisione’) circa al traverso di quelle isole {e cioè in lat 180 N e long 29° W) prima del quale potevamo dirigere verso le isole del Capo Verde e dopo il quale eravamo obbligati a continuare verso Ovest (è impensabile infatti con una piccola barca come la nostra di rimontare vento corrente e mare contrari per centinaia di miglia , almeno al nostro livello di esperienza e di capacità).

E poi c’era anche un vantaggio “psicologico’: avremmo cioè effettuato la prima settimana di navigazione, sapendo che avremmo potuto fermarci dopo aver percorso le prime 800 miglia, avremmo avuto il tempo di prendere in pieno il ritmo della vita in oceano prima di decidere se continuare o no (e questo anche indipendentemente dagli imprevisti).

Sopra, una porzione di “pilot chart” riguardante la partenza dalle Canarie con la rotta ed il punto di “non ritorno” ad W delle isole del Capo Verde. I simboli delle “pilot” americane sono sostanzialmente identiche a quelli inglesi, giacché i dati statistici sui venti e sulle correnti sono ricavati dalle osservazioni comunicate dalle navi. Le carte inglesi riportano anche il numero di osservazioni su cui è basata la rappresentazione grafica dei venti e correnti e ciò le rende più attendibili di quelle americane. Potete notare anche che il numero delle osservazioni è più alto in prossimità delle rotte fisse dei mercantili (linea nera dove si legge Curacao). I dati qui riportati si riferiscono al mese di dicembre (il più favorevole) ed infatti prevalgono i venti da NE.

INVITO ALLE CANARIE

Alle Canarie si arriva comodamente da Roma in aereo via Madrid in una mezza giornata. Ma il mio “invito” sarebbe di andarci sulla vostra barca. Durante le vacanze estive, e percorrendo grosso modo la strada percorsa da Mamaroa e descritta nello scorso numero, ma in condizioni stagionali molto più favorevoli, ci potreste arrivare comodamente in un mese.

E poi?

A meno che non abbiate la fortuna di disporre il tempo per il ritorno (fortuna di pochi), potete lasciare la barca lì per l’inverno, e tornare a prenderla l’anno successivo. Lasciandola dove?

A Las Palmas, o in un porto turistico di nuova costruzione sulla costa SW di Gran Canaria, o a Tenerife. Per il viaggio di ritorno, in periodo estivo, occorre però considerare che, siccome d’estate la fascia interessata dall’aliseo di NE si sposta notevolmente a Nord (fino a 350 lat. Nord), il ritorno a Gibilterra non è così facile come l’andata.

Se dovessi decidere come fare, partirei con barometro alto da Lanzarote con una bolina larga su Madera (con sosta a Funchal, la capitale dell’isola), per poi dirigere a Gibilterra in un regime di venti variabili, cercando comunque in caso di vento contrario di rimontare verso Nord, aspettando un salto di vento utile per infilare lo stretto. Parliamo ora un po’ brevemente di queste isole incantate. Il paesaggio è stupendo e vario, il clima mite e quasi costante tutto l’anno. Le isole principali sono sette.

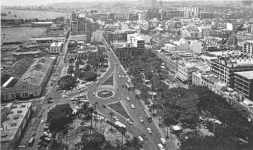

Le più interessanti sono Lanzarote e Fuerteventura, le più orientali, la prima con il suo paesaggio “lunare” dovuto alla natura vulcanica, è unica nella sua selvaggia bellezza, l’altra vicinissima, è completamente diversa, rocciosa e ricca di vegetazione. Il mare, nel passaggio tra le due isole, ha tutti i colori che possono esistere tra il verde e il blu. Procedendo verso Ovest, troviamo Gran Canaria, con forma pressocché circolare, e con bellissime spiagge di sabbia finissima. L’unico “neo” di quest’isola è la sua capitale Las Palmas (nella foto), “distrutta” negli ultimi 30 anni dal turismo di massa (soprattutto tedesco).

Grattacieli, grandi alberghi, autostrade urbane, sembra di essere a Miami o ad Honolulu. Cercando bene, con Annette, abbiamo trovato qualcosa dell’antico centro, lo stile inconfondibile della civilissima Spagna del Sud, ma sono “ombre” del passato in un mare di cemento. Abbiamo fatto una specie di visita augurale alla casa dove abitò Colombo prima di partire, nel 1492, come dice l’iscrizione all’ingresso “Rombo al desconoscido” (cioè prua ad Ovest verso l’ignoto).

Ma perfino qui l’atmosfera è artificiale, vendita di diapositive e cartoline, “mandrie” di turisti. Le altre isole, Tenerife (capitale dell’Arcipelago), La Palma, Gomera e Hierro non le abbiamo visitate. Ma i discorsi con gli equipaggi delle barche vicine erano eloquenti, soprattutto per Hierro, da cui effettivamente partì Colombo con le sue tre barchette, e la cui punta occidentale era considerata il limite estremo del mondo, e da cui passava il meridiano O delle carte nautiche (Greenwich doveva ancora ess re …. fondata).

E Gomera, dove per fortuna non esiste un aeroporto, ed è collegata solo due volte alla settimana via mare con Tenerife. Un piccolo universo incontaminato.

E gli abitanti? A parte quelli “progrediti”, che esistono anche lì, vi racconto un esempio: arrivammo nel porto di Arrecife (Lanzarote) alle 02,00 del mattino, del 10 novembre, provenienti da Safi, dopo quattro giorni di mare. Alle 8,00 del mattino presi le taniche di benzina e chiesi ad un giovanotto (sui 25 anni) che pescava sul molo a due metri dalla mia barca con una canna a due ami (2 “vope” per ogni “calata”) dove potevo trovare la benzina. Lui posa la canna, prende la sua vecchia “vespa”, mi porta a circa 20 km a riempire le taniche (era domenica, e il rifornitore in paese era chiuso), mi riaccompagna in banchina, e si rimette a pescare (sempre due “vope” alla volta). Vorrei fare qualcosa per ringraziarlo, gli offro una birra, la beve, ma mi guarda stranamente, come per dire, ma che bisogno c’è della tua birra? Ed io mi sono sentito un po’ ridicolo con la mia regola del dare e dell’avere, mentre per lui la regola è pescare ed aiutare lo straniero, e basta.

Quando, partendo a mezzogiorno, l’ho salutato con un leggero gesto della mano, mi ha sorriso.

E questo sorriso lo ricorderò. Ecco un altro perchè di questo invito alle Canarie.

IN OCEANO: 25 NOTTI PER GUARDARE IL CIELO E LE STELLE

Sembrano tante ma scorrono rapidamente insieme alle corte giornate tropical. Come

stabilire e seguire una rotta in pieno Atlantico. Le ricette di Annette. Una vita idilliaca, poi all’improvviso, alle prime luci dell’alba, dall’oceano spunta fuori la Martinica

E SE FOSSI CADUTO IN MARE?

La tabella che vedete riprodotta, scritta con inchiostro indelebile su un foglio di plastica, ed incollata nel pozzetto sotto la bussola, aveva lo scopo di fornire precise indicazioni sul comportamento in caso si verificasse questa grave emergenza (la più grave che poteva capitarci, dopo quella dell’apertura di una via d’acqua di tali dimensioni da fare affondare la barca. Le prime sei voci riguardavano sia il caso che in mare fossi caduto io, sia che fosse caduta Annette. Particolarmente importante era la prima parte della voce 2 (mollare le scotte), per togliere al più presto la forza propulsiva delle vel.

La voce 7, invece, era valida solo nel caso che in mare fossi caduto io, in quanto Annette da sola non sarebbe stata in grado di rimontare a vela verso di me. Il bloccaggio del timone a fondo corsa serviva a traversare la barca rispetto al mar. In questo caso avrei dovuto percorrere a nuoto i 100 200 metri che mi separavano dal Mamaroa ferma (o quasi).

Nel caso invece che in acqua fosse caduta Annette, al punto 7 mi sarei comportato diversamente, e cioè avrei tolto i due tangoni (sempre con un occhio sull’asta o sulla boa luminosa per non perderla di vista), issato randa e fiocco ed avrei bolinato fino a raggiungerla (Annette non è una buona nuotatrice e quindi doveva restare attaccata al salvagente).

Da parte sua la persona caduta in mare doveva assicurarsi della corretta posizione dell’asta con bandiera, del funzionamento della boa luminosa (di notte), ed usare ad intervalli regolari il fischietto attaccato al salvagente per facilitare il recupero.

Ogni mattina veniva controllato il corretto funzionamento del motore. Nei giorni in cui abbiamo avuto il motore in avaria (perché si era “allagato”, a causa dell’entrata di acqua nel cilindro), una cima a cui aggrapparsi di circa 30m era costantemente filata di poppa, anche se rallentava un po’ la barca,

Quando fuori dal pozzetto, durante le operazioni “fisiologiche”, oppure nei cambi di vela, o anche quando si andava semplicemente a prendere il sole a prua, indossavamo sempre la cintura di sicurezza che spesso era la sola cosa che avevamo sulla pelle.

La temperatura dell’acqua del mare (come d’estate in Mediterraneo), era favorevole ad una relativamente prolungata permanenza in acqua, e l’abbigliamento leggero avrebbe consentito di nuotare agevolmente.

Infine, nella spiacevole evenienza (per me) di perdermi in mare, Annette avrebbe dovuto continuare il viaggio verso W (senza fare niente per quanto concerne la navigazione, di cui non sa assolutamente nulla), fino a toccare terra in un punto qualunqu. Infatti per fortuna l’America è messa ….. di traverso rispetto alla rotta di Mamaroa, e quindi sarebbe comunque arrivata da qualche parte.

Se invece “l’incidente” mi capitava nel primo tratto (tra le Canarie e Capo Verde), Annette si sarebbe diretta con prua magnetica 150° circa verso le coste dell’Africa.

UOMO IN MARE

Con la massima calma, senza affrettarsi:

- lanciare in acqua il salvagente con la boa luminosa e l’asta con bandiera ad esso collegata

- mollare le scotte ed ammainare tutte le vele

- aprire il rubinetto della benzina

- inserire le batterie

- avviare il motore

- dirigere la barca sull’asta con la bandiera (o sulla boa luminosa, di notte)

- se il motore non parte, bloccare il timone a fondo corsa a sinistra, calare in mare le due ancore ed accendere (se di notte) tutte le luci di bordo

Questa quinta puntata del viaggio di Mamaroa è interamente dedicata all’attraversamento dell’Atlantico, dalle Canarie alla Martinica, ad una breve descrizione cioè di quanto può interessare un lettore che abbia voglia di partire.

Desidero però fare una premessa: la nostra esperienza ci ha confermato in pieno quello che avevamo già sentito dire, e cioè che per andare dall’Italia alle Antille, la parte più impegnativa del viaggio è il trasferimento alle Canarie, mentre il tratto Atlantico nella zona degli alisei è una lunga e tranquilla passeggiata.

Questo però a condizione di partire con la coscienza a posto, e con una seria preparazione alle spalle, come spero di aver dimostrato nei precedenti articoli.

La serenità nell’affrontare una traversata di 3000 miglia, sia pure in condizioni ambientali favorevoli, deve poggiare su solide basi, e soprattutto sul convincimento della propria autonomia.

Nel tratto atlantico non vi sono praticamente speranze di ricevere aiuti dall’esterno, in quanto la rotta degli alisei, una volta tanto frequentata dalle navi a vela, oggi è praticamente deserta, Bisogna quindi poter contare solo su se stessi, e credere nelle proprie risorse.

Navigazione

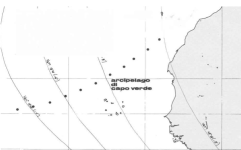

Abbiamo già parlato della Pilot Chart e del tracciamento della rotta prevista. La cartina che appare in queste pagine mostra la rotta effettivamente seguita da Mamaroa (che ha coinciso perfettamente con quella prevista) e la sua posizione giornaliera lungo il percorso. L’antica, umanissima ed affascinante “arte” della navigazione consiste semplicemente in questo fatto: riuscire a realizzare questa identità tra la rotta prefissata e quella effettivamente seguita. Vediamo insieme praticamente come si fa. Il quesito di ogni giorno, di ogni ora è il seguente: quale prua devo mettere sulla bussola? Questo valore di prua-bussola (Ph) risulta dalla semplice formula

Pb=Pv-d- 6

dove Pv, è la prua (vera) misurata stilla carta lungo la rotta prefissata, d è la declinazione magnetica indicata sulla carta con il suo segno (+ se E, – se W) e 6 è la deviazione della bussola, cioè l’errore proprio dello strumento, riportato con il suo segno (+ oppure-) sulla tabellina di compensazione della bussola. Per semplificare al massimo le cose, prima di partire chiesi al compensatore che mi fece i “giri di bussola”– di applicare i magnetini di compensazione in modo da avere errore O per prue intorno ad W, quelle cioè che ci interessavano. Quindi ottenni (essendo 6= 0 per tali prue) che per avere la Pb mi bastava sottrarre alla Pv la declinazione magnetica (W) indicata sulla carta, e che quindi la formula generate sopra indicata diventava nel nostro caso semplicemente Pb = Pv – (- dw,) e cioè

Pb–= Pv, + dw

Alla partenza, la Pb iniziale fu di 240° ( cioè 225° di Pv + 15° di declinazione magnetica W in quella zona delle Isole Canarie ). Abbiamo mantenuto questa Pb, durante tutta la prima settimana poi, lasciate sulla sinistra le Isole di Capo Verde, abbiamo cominciato ad aggiungere alla nostra Pb, circa 6° 8° in più ogni giorno, continuando quindi a scendere verso Sud, ma raccordando la curva fino a raggiungere, alla fine della seconda settimana, la lat. 150 circa in longitudine 40° W. In quella posizione, la Pb era diventata 290 (e cioè 270° di Pv + 20° di declinazione magnetica in quella zona centrale dell’oceano. Da questo momento abbiamo semplicemente seguito il parallelo 15° N fino alla Martinica, e per far questo abbiamo tolto ogni giorno 1° – 2° alla Pb, (per compensare la diminuzione della declinazione magnetica), fino ad atterrare con una Pb di 280° (e cioè i soliti 270° di Pv per mantenere il parallelo + 10″ di declinazione magnetica W nella zona delle Antille.

Il punto con il sestante ci confermava ogni giorno che la nostra posizione era lungo la rotta prevista, e se si verificavano piccoli spostamenti da essa (non più di 10- 15 miglia di errore), correggevamo di 1°- 2° in più o in meno la Pb da tenere per le prossime 24 ore,

A questo punto vi domanderete certamente e sulla bussola di una barca che si muove in continuazione dei valori così precisi? La prua da tenere era in effetti letta come media delle oscillazioni: infatti il timone a vento, per l’effetto dell’onda e della conseguente necessità di continue correzioni, faceva imbardare Mamaroa di circa 20° — 30° da una parte e dall’altra.

Quindi per capire quale prua la barca manteneva effettivamente era necessario sedersi un po’ tranquillamente nel pozzetto, e controllare che la media delle oscillazioni coincidesse con la prua desiderata, ed eventualmente correggere il timone a vento per rimettere le cose a posto. Questo controllo veniva di norma effettuato ogni due-tre ore, ed anche più raramente. Insomma, il mantenimento della prua non deve diventare una preoccupazione continua (l’oceano è grande), e bisogna che la barca vada per conto proprio trovi il suo ritmo con l’aliseo e la corrente.

I fiocchi gemelli

Per quasi tutto il tempo della traversata, Mamaroa ha navigato con i due genoa o con i due fiocchi gemelli senza randa, e l’attrezzatura velica approntata prima della partenza è meravigliosamente servita allo scopo. Quando le condizioni erano quelle tipiche dell’aliseo (vento da NE forza 4-5), la barca filava a 5 nodi con i due genoa, quando il vento rinforzava

cominciava a fischiare tra le sartie, e Mamaroa partiva in “surfing” sulle creste, allora sostituivamo i due genoa con i due fiocchi 1.

Il cambio di vele in queste condizioni non comportava praticamente una riduzione della velocità, ed anche se ci dispiaceva di perdere l’ebrezza delle lunghe planate sulle creste, ottenevamo in questo modo una opportuna diminuzione delle sollecitazioni su tutta l’attrezzatura e sullo scafo.

Se invece il vento calava, e questo è avvenuto a volte nella seconda parte della traversata, allora oltre ai due genoa tangonati, veniva issata anche la randa e Mamaroa, con tutta quella tela a riva, riusciva a fare 4 nodi anche con un soffio di vento. Abbiamo avuto infine un paio di giorni di calma quasi piatta, che abbiamo passato pigramente dondolati dalle onde nel grande silenzio dell’oceano. La condotta della barca è stata assicurata al 100% dal timone a vento, ed il timone di governo è stato sempre bloccato in posizione centrale con degli elastici (praticamente, è come se avessimo effettuato la traversata senza timone principale).

Ma per ottenere questo risultato, bisognava mettere il timone a vento in condizioni di lavorare, e cioè disporre le vele in modo tale che la barca risultasse perfettamente equilibrata.

Ed è qui che si sono rivelati preziosi i due tangoni telescopici, in quanto allungandoli od accorciandoli, manovrando le due ritenute e l’amantiglio dal pozzetto, utilizzando a volte anche il trimmer, insomma provando e riprovando, si riusciva alla fine a posizionare le estremità dei tangenti (e quindi il punto di scotta dei fiocchi) in modo tale che le due vele a prua tirassero in modo uniforme.

A questo punto il timone a vento doveva soltanto correggere l’effetto imbardante dell’onda, le oscillazioni della pala a vento erano simmetriche in ampiezza ed in periodo da una parte e dall’altra (e questo fatto era la conferma che la barca era equilibrata) e Mamaroa prendeva il suo ritmo per ore ed ore, a Volte per giorni interi, ed io mi sentivo so disfatto.

Più in generale, la condotta della barca ed il nostro confort a bordo sono stati in gran parte facilitati dalle ideali condizioni metereologiche incontrate, tipiche dell’aliseo: temperatura moderata (18° +/-21°di notte, 25+/- 28° di giorno) cielo quasi sempre sereno (con qualche benefico piovasco ogni tanto), vento costante da NE ad E forza 4-5, a volte più debole (rare calme di vento), occasionalmente più forte (non credo abbia mai superato Forza 8), mare stupendo (l’altezza delle onde non ci dava alcun fastidio, data la rilevante lunghezza dell’onda, Mamaroa saliva e scendeva su queste verdi colline).

Vita a bordo

La nostra vita quotidiana era regolata dal corso del sole: nelle latitudini tropicali la durata del giorno è pressoché uguale (per tutto l’anno) a quella della notte, e quindi era giorno alle sei del mattino, e notte alle 18 (ore locali di Mamaroa, lette sull’orologio a parete, su cui ritardavamo le lancette di un’ora all’attraversamento di ogni fuso orario (ogni 15° di longitudine, cioè ogni 3-4 giorni).

Al mattino Annette mi svegliava e tacevamo colazione nel pozzetto, caffè o thè, pane tostato con burro e marmellata, come al Grand Hotel)…. e poi la sigaretta….. e lo splendore di un nuovo giorno) intorno a noi. Accendevamo la radio (in quelle ore la trasmissione era molto chiara) per prendere lo stop orario della 1.313C ed ascoltare le notizie fornite dallo speaker con il suo perfetto accento inglese (è buffo, pensavo a volte, l’Inghilterra non ha più il suo impero, ma i commenti dello speaker sui fatti del mondo, così distaccati ed un po’ “dall’alto in basso”, creavano l’illusione di un passato oramai tramontato, quando l’Inghilterra era regina dei mari e padrona dei “destini” del mondo).

Nelle prime ore della mattinata, mentre Annette sistemava e puliva l’interno della cabina, e controllava a volte lo stato dei viveri freschi nelle reti (per evitare che ad es. una mela marcita guastasse anche le altre) o prendeva il sole “integrale”, io effettuavo qualche piccola riparazione sempre seguendo le annotazioni sul quaderno delle avarie) in funzione della urgenza ed anche della voglia che avevo di lavorare, ed inoltre compivo alcune operazioni fisse giornaliere, e precisamente una prova del motore (per il recupero in caso di uomo in mare) ed un accurato controllo delle vele a riva, del timone a vento e del sartiame (per ispezionare la testa dell’albero mi sdraiavo a prua e guardavo con il binocolo che tutto fosse a posto, spinotti, fermi, staffe ect…

Poi c’era il tempo per prendere il sole, oppure, nei rari giorni di cielo coperto, per leggere (abbiamo letto tutti i libri che avevamo con noi, dal “Garibaldi” di Montanelli ad una “Storia di S. Francesco”, regalo della immancabile vecchia zia, ed anzi avremmo avuto il tempo di leggerne ancora di più).

Verso le 11,30 (sempre ora locale di Mamaroa) aveva inizio la routine: 1° lettura sestante-aperitivo-meridiana-pranzo- 2° lettura sestante (e punto mare)- “pennichella”- Il tutto era rallegrato da circa un litro di vino rosso delle Canarie (13°, diviso in parti uguali), da qualche secchiata d’acqua di mare stilla testa quando il sole picchiava troppo, e soprattutto dai discorsi commenti e discussioni sui più vari argomenti che nascevano spontaneamente tra Annette e me, favoriti da questo “splendido isolamento” che ci circondava.

Verso le 16,00, generalmente tornavamo nel pozzetto per goderci le ultime ore di luce, si lavavano i piatti e si predisponeva la barca per la notte (controllo dell’andatura, sistemazione della cabina per la sera, petrolio nelle lampade, e qualche volta, quando ne avevo voglia, precalcolo per il punto con le stelle).

E poi il rapido tramonto del giorno (la durata del crepuscolo è molto più breve che alle nostre latitudini, un rapido ed indescrivibile susseguirsi di colori e di toni) e la comparsa delle stelle più grandi (Deneb, Vega, Fomalhaut) e poi via via tutte le altre: è molto facile imparare a conoscere le principali costellazioni, quando si hanno 75 notti per guardare il cielo.

Con il sopraggiungere della sera, ci trasferivamo all’interno della piccola casa viaggiante, mettendo fuori il naso ogni 40′ circa, per dare un rapido sguardo all’orizzonte, senza invariabilmente avvistare mai nulla, nemmeno nelle due o tre occasioni in cui abbiamo intersecato le rotte delle navi (in tali occasioni aumentavamo comunque la vigilanza).

Verso le 20 cenavamo (nonostante il rollio, si cucinava e si mangiava ormai seduti sulle cuccette come a casa nostra) e poi si leggeva o si conversava, o si ascoltava la radio.

All’inizio riuscivamo solo a prendere (a parte la BBC) i programmi dall’Africa, ma poi, arrivati a circa 1000 miglia dalle Antille, abbiamo cominciato a captare la stazione di Fort de France, che trasmetteva spesso la favolosa musica locale, ed il ritmo costante della “beguine creole” ci attirava come un flauto magico verso la Martinica. Circa alle 22,00 Annette spariva dietro il telo antirollio, ed io passavo le mie quattro ore di guardia (22.00/02.00) sdraiato in cuccetta, leggendo oppure sonnecchiando (in tal caso mettevo la sveglia ogni 10’ per controllare l’orizzonte.

Oppure me ne andavo a fumare una sigaretta nel pozzetto, è incredibile la limpidezza del cielo in una notte tropicale, ed a volte mi trovavo a riflettere su una frase dei tempi del liceo, del grande Kant, se ben ricordo: “Due cose mi hanno sempre riempito l’animo di meraviglia, il cielo stellato sopra di me e la coscienza morale in me”.

Dalle 02.00 alle 06.00 si invertivano le parti, mi addormentavo tranquillo, ed Annette faceva il suo turno di guardia, lasciando anche lei correre i suoi pensieri chissà dove. Ogni tanto, silenziosamente, arriva una nuvola carica di pioggia, lava per bene la coperta di Mamaroa, e continuava la sua corsa verso occidente, precedendoci nel cammino. Oppure un pesce volante sbagliava la misura e finiva nel pozzetto, in attesa di finire in padella il giorno dopo. Finché al mattino l’odore del caffè ed un bacio di Annette mi svegliavano e tutto ricominciava.

Ecco la rotta atlantica seguita dal “Mamaroa”: i punti rappresentano le posizioni astronomiche giornaliere. Sulla carta abbiamo riportato anche le linee di variazione della declinazione magnetica in base alle quali bisognava correggere la rotta, e le uniche due linee rappresentanti le rotte delle nav. Questa parte dell’Atlantico, una volta così frequentata dai velieri, è oggi disertata quasi interamente dai mercantili che passano tutti o più a nord o più a sud su rotte parallele. Le uniche due rotte che intersecavano quella di “Mamaroa” e di altri velieri sono le due che abbiamo riportato.

5 continua